정보마당

한국의 수자원

- 정보마당

- 한국의 수자원

수자원계획의 장기비전

Water Vision 2020 Update 비전

사람과 자연이 바라는 지속가능한 물 관리

- 경제발전, 안전한 국토, 물환경 보전의 조화 -

| 부문별 비전과 목표 | 소속 및 직책 |

|---|---|

| 물이용의 안정성,형평성과 효율성 향상 - 국민과 자연에 깨끗하고충분한 물 공급 - |

· 수요관리를 통한 건전한 물이용 체계 강화 · 하천유량 복원을 통한 하천생태계 · 수질보전 · 지역적 물이용 형평성과 안정성 확보 · 지역특성과 경제 효율성에 적합한 수자원개발 · 이상가뭄대비 위기대처능력 향상 · 지하수의 효율적 활용과 보전 |

| 홍수에 안전한 기반 구축 - 홍수에 대한 사회적 대응력 강화 - |

· 조물적 대책의 다양화 및 활성화 · 선택적 방어개념의 도입 · 유역중심의 치수대책 수립 · 예방사업 위주의 치수투자정책 · 이상홍수에 대비한 홍수대책 활성화 · 홍수터관리계획 수립 · 홍수에 대한 사회적 인식의 전환 |

| 생명이 살아있는 물환경 조성 - 자연과 인간이 어울려 사는 하천환경복원 - |

· 하천환경 현황조사 및 평가체계 구축 · 하천환경 보전 · 복원 강화 · 하천환경관리 제도 · 행정체계 정비 · 지역주민과 함께하는 하천 문화 및 공간 창출 · 하천환경계획 수립방법 개선 |

| 수자원 정보 및 기술의 혁신 - 수자원 정보고도화 및 기술선진화 - |

· 수자원정보화 혁신기술 개발 · 국가 물안보 확보기술개발 · 홍수위험 극복 지역사회 기반구축 기술개발 · 자연형 하천복원 및 관리기술 개발 |

2020년 수자원 비전

지역별 수요대비 물부족 비율 10% 이하로 저감

홍수 피해액을 현재의 70%로 저감

생명이 살아있는 하천환경복원

수자원연구 조사기술의 OECD 선도국 대비 90% 수준달성

과학적인 수자원 관리체계 구축

고품질 수문자료 생산을 위한 국가 수문자료 품질관리시스템 운영

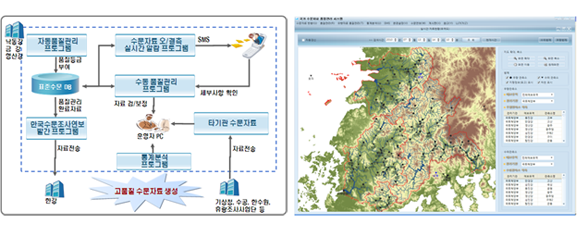

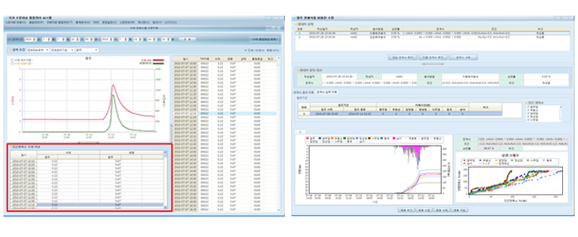

우리나라는 지형학적, 수문학적 특성상 연중 편차가 심한 수문순환 특성을 보이고 있고, 최근에는 지구온난화와 기상이변 등으로 인해 수문현상의 변동성이 더욱 커지고 있다. 따라서 국가 차원에서 홍수, 가뭄 등 수문현상을 신속하게 파악, 대비하고 효율적인 용수수급을 위해서는 고품질 수문자료를 지속적으로 확보하는 것이 중요하다. 이를 위해 국토해양부에서는 실시간 수문자료(우량, 수위, 유량 등) 모니터링을 실시하고 오·결측 발생시 즉시 처리하여 자료 오류를 최소화할 수 있도록 국가 수문자료 품질관리시스템을 구축·운영하고 있다.

국토해양부는 국가 수문자료 품질관리시스템을 통해 일관성 있고 체계적인 품질관리를 수행하고 있으며 품질관리된 수문자료는 매년「한국수문조사연보」로 발간하여 관련 기관에 무료로 배포하고 웹사이트를 통해 서비스하고 있다. (http://www.hrfco.go.kr). 현재 본 시스템을 통해 생산되는 고품질 수문자료는 홍수예보 등 물관리 업무의 정확도를 향상시키는데 이바지하고 있으며 향후 국토해양부 뿐만 아니라 국내 수문조사 관련기관에도 확대할 예정이다.

효율적 수자원관리를 위한 하천유량관리시스템 구축

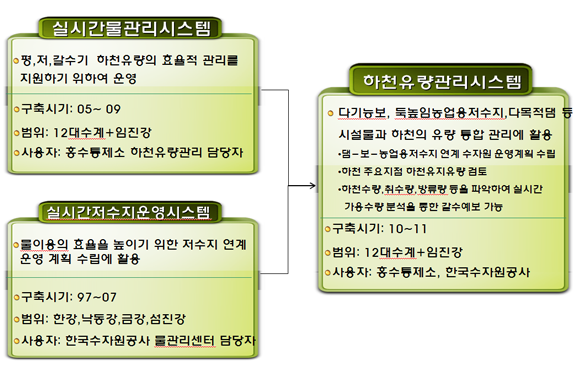

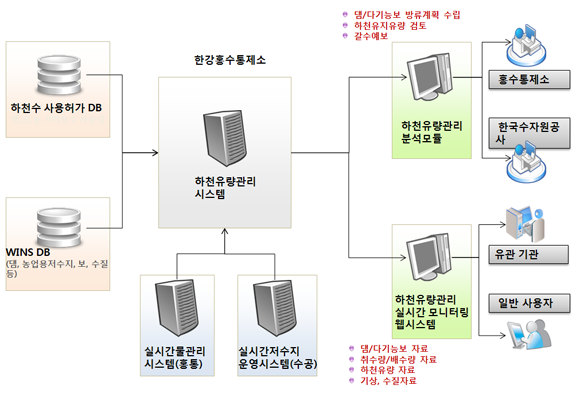

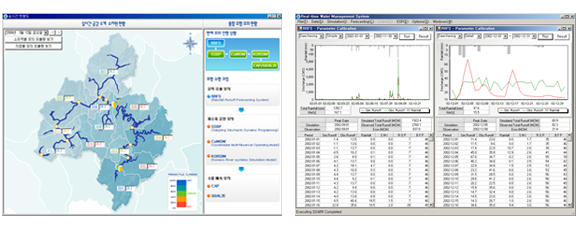

유역내 상류에서 물이 얼마나 흘러 들어오고 중간에서 취배수 양은 얼마이며, 하류로 흘러 가는양은 어떻게 되는지를 파악할 수 있어야 효율적인 수자원 관리가 가능하다. 국토해양부는 하천의 유량을 관리하기 위해‘실시간물관리시스템’을 구축하였고, 한국수자원공사는 댐의 저수를 효율적으로 활용하기 위해‘실시간저수지운영시스템’을 구축하고 있다.

국토해양부는 수계내 수자원의 효율적인 관리를 위해‘실시간물관리시스템’과‘실시간저수지 운영시스템’을 통합하고 4대강 살리기 사업에 의해 건설된 16개 다기능보, 93개 둑높임 농업용저수지를 반영하여 댐, 다기능보의 운영 계획을 수립하고 하천 유량과 수질을 예측할 수 있는 하천유량관리시스템을 2011년 상반기까지 구축할 예정이다.

홍수예보시스템의 선진화

홍수예보는 홍수의 규모와 발생시기를 사전에 예측하여 홍수예보 발령여부를 신속히 판단하고 전파하여 홍수로 인한 피해를 최소화하는 것이 목적이다. 정확한 홍수예측을 위해서는 양질의 수문자료 생산과 관리, 예측강우의 정확도 확보뿐만 아니라, 하천으로 유입하는 홍수규모와 발생시기를 모의할 수 있는 물리적 기반의 모형이 필요하다. 홍수예보시스템은 관측 및 예측자료의 생산과 수집, 모형, 홍수예보 발령여부 판단, 전달 등 일련의 과정을 통칭하며 이 과정을 체계화하고과학화함으로써 홍수예보의 신뢰도를 담보할 수 있다.

이러한 체계화와 과학화는 여러 분야에서 동시에 이루어지고 있으며, 국토해양부에서는 4대강 살리기 사업과 빈발하는 국지성 호우에 대비하기 위한 수요자 중심의 홍수예측모형 개발과 IT기술을 활용한 관측기기의 첨단화와 신속한 정보의 수집 및 전달을 위한 기술개발을 통하여 홍수예보시스템의 성능을 지속적으로 향상시키고 있다.

홍수예측모형은 유역을 세분하여 지역단위 홍수예보체계로 전환 중이며, 4대강 살리기 사업 등으로 인한 하천특성의 변화를 고려하고 댐, 다기능보 등 하천시설물을 유기적으로 연계하여 홍수피해 최소화를 도모하고 있다. 또한 강우의 시공간적 변동성 파악으로 국지성호우에 대비하고 단기간 강우예측을 위한 강우레이더를 2015년까지 11기를 설치할 예정이고, 4대강 공사현장, 유관기관, 지자체 등에 수요자 중심의 홍수정보를 제공하기 위한 홍수정보제공시스템을 구축하여 운영중이다.

| 홍수 예보 절차 | |||

|---|---|---|---|

| 자료관측 (관측시설 · 관계기관) | 자료수집 (통신시설) | 예측 및 판단 (전문가) | 전달 (관계기관) |

| 우량,수위 댐자료 예측강우 등 | UHF/VHF CDMA 위성통신 등 | 담당자(전문가) 홍수예측 및 판단 홍수예보 발령 | 중앙재난안전대책본부 해당지자체 유관기관 등 |

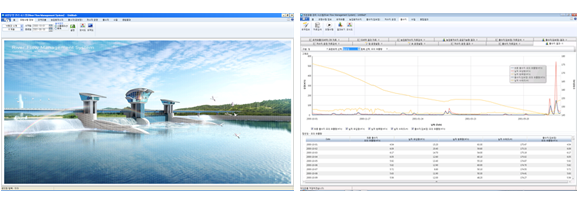

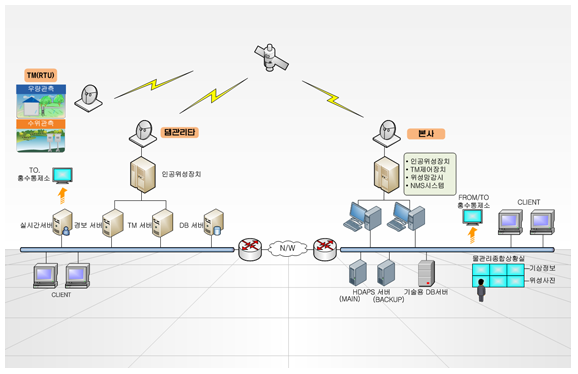

댐, 보 및 하천 상황을 실시간 감시하기 위한 수문정보시스템 운영

실시간 수문정보시스템(Hydrological Data Acquisition and Processing System, HDAPS)은 1분 단위로 취득되는 댐과 보의 수문자료(수위, 유량, 강수량, 수질 등)와 실시간 하천 영상을 융합한 사용자 중심의 직관적인 상황중심의 웹 기반 선진 물관리 시스템이다. 이 시스템은 수위, 강수량, 수질 등 수문관측자료를 고속 수문관측망을 통해 전송되고, 취득된 자료는 DB에 저장되며 HDAPS와 연계되어 본사 및 현장 관리단의 홍수분석 등에 활용됨으로써 공사의 댐, 보운영의 신속한 이·치수 의사결정을 지원한다.

홍수기 수자원 운영에 영향을 미치는 댐, 보 및 하천의 주요지점 수위는 단계별 알람발생 기준수위에 따라 알람을 발생하고, 수위 급상승 등 돌발 상황에 신속하게 대처할 수 있도록 SMS 등 다양한 매체를 통해 알람정보를 제공한다. HDAPS는 실시간 수문자료와 영상을 융합하여 시·공간적 한계를 극복한 저수지 운영이 가능하며, 이러한 수문자료와 실시간 댐 수문영상은 홍수통제소, 소방방재청 및 K-water 홈페이지를 통해 국민에게 신뢰성 있는 정보를 제공하고 있다.

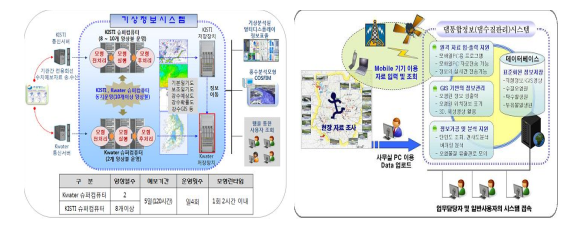

슈퍼컴퓨터와 3D 항공사진을 활용한 댐·유역 수자원 통합관리체계

댐통합정보시스템(Dam Integration Information System, DIIS)는 최신의 디지털 공간정보기술을 활용하여 K-water 통합수자원관리체계를 실현한 시스템이다. 이 시스템은 슈퍼컴퓨터로 기상청 수치자료를 수신하여 댐 상류지역의 특화된 기상예보를 통해 홍수조절, 댐 용수량 확보, 발전방류량 결정 및 4대강 유역의 예보에 활용하고, 댐 상류지역에 홍수 발생 시 예상되는 수질사고에 대비하기 위해 항공사진을이용한 GIS 기반의 오염원관리 및 유하경로 분석을 통하여 수질사고 초기에 예방 및 홍수, 태풍 등으로 인한 댐 방류 시 하류 하천의 침수위험지역을 GIS 기반의 3차원 홍수범람 가시화 시뮬레이션을 통해 댐 방류량 및 방류시기 등 의사결정을 지원한다.

과거 기상자료와 가상의 댐운영 자료를 활용하여 다양한 환경변화에 따른 댐 저수지 수질예측 및 모형운영을 통해 사전 예방활동이 가능하며, 댐 하류 공장지대 등에서 발생하는 수질사고에 신속히 대처 가능하도록 전사적리스크관리(ERM) 보고 체계 연동으로 공사 위기대응 체계를 완성하였다.

또한 K-water의 댐 매설계기 및 지진계 자료의 실시간 모니터링을 통해 댐의 이상 징후를 사전에 포착하고 지진 및 경시도 분석 등을 통해 댐 안전 의사결정을 지원한다.

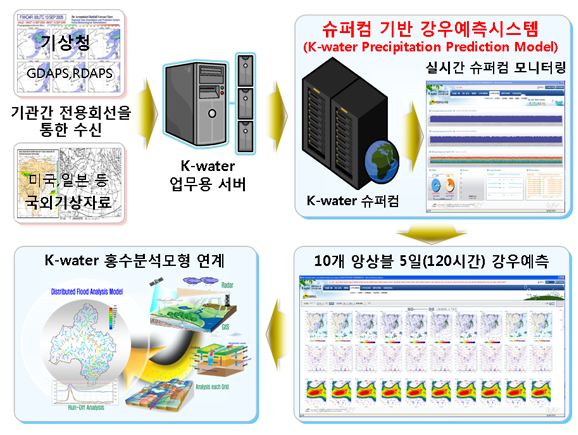

슈퍼컴 기반의 댐-보유역 고해상도 정량 강우예측시스템 (K-PPM)

최근 K-water에서는 기후변화에 따른 이상기상에 보다 능동적으로 대처하기 위해 슈퍼컴기반의 자체 강우예측시스템을 기반으로 하여 물관리 업무를 수행하고 있다.

이를 위해 댐 유역의 상세한 지형 등 물리적 환경을 고려한 객관적이고 과학적인 기상예측 기반인 댐 유역 강우예측모형(K-PPM, K-water Precipitation Prediction Model)을 개발하였고, 4.7Tflops 성능의 기상예측전용 슈퍼컴(400CPU, 100TB)을 도입하여 전국 30여 댐과 4대강 16개 보 및 건설현장 등 전국 57개 지점에 5일(120시간) 물관리에 특화된 댐 유역 맞춤형 기상예보체계를 본격 착수하였다.

K-water 강우예보시스템(K-PPM)은 산악·계곡 등 지형에 따른 기상변화에 민감한 댐 환경을 고려하기 위하여 기상청 수치예보 자료를 기반으로 3㎞ 격자간격의 고해상도로 개발하여 댐주변 지형을 실제에 가깝게 모의함으로써 댐 유역에 보다 정밀한 강우분석과 예측이 가능하도록구성되었다. 또한 강우예측의 신뢰도 확보를 위해‘앙상블 예보기법’을 도입하여 10개의 각기 다른 모형을 수행함으로써 예측 불확실성에 따른 댐 운영 리스크를 최소화하고자 하였다.

모형 수행에 필요한 입력 자료는 기상청 수치예보자료를 실시간 수신하여 매일 4회 프로그램 자동화를 통해 적용되어 K-PPM 기상 예측정보를 생산하고 있으며, 1회 모형 계산시간은 2시간 내에 완료하도록 최적화하였다. K-PPM의 3㎞ 기상예측 결과는 기상정보시스템을 통해 댐-보 유역의 종관분석이 가능할 뿐만 아니라 30개의 다목적댐·용수댐 유역 외에 4대강 사업 추진을 위한 16개 보지점 등 전국 57개 지점에서의 정량적 강우, 최저·최고기온 등의 예측 정보를 제공하고 있다.

이를 활용하여 기상예보전문가는 K-PPM 예측결과를 토대로 다양한 국내·외 기상관련기관으로부터 수집된 다양한 기상자료들을 종합 분석하여 평상 시 1회, 홍수 시 2회 이상 댐-보유역에 대한 기상예보 정보로 제공되고 있다.

제공된 기상예보 자료는 홍수분석 모형의 강수량 입력자료, 유출분석을 위한 기초자료 등 저수지 운영을 위한 의사결정 자료로 활용되고 있다.

- · 예보대상 : 전국 다목적댐 및 용수전용댐, 보 및 신규댐

- · 예보주기 : 홍수시 수시예보평상시 일별·주간·월별예보

효율적 수자원관리를 위한 실시간 저수지 운영시스템 (IWRM)

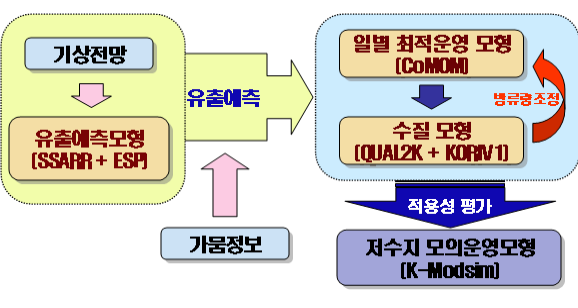

한정된 수자원으로 하천의 수량과 수질 목표를 동시에 달성하기 위해서는 물의 수요와 공급량정보를 실시간으로 획득하면서 기상과 유출 분석기술을 활용하여 향후 운영기간 동안의 용수수요와 공급량을 예측할 수 있어야 한다. 또한, 이를 바탕으로 댐 하류 하천의 수질을 고려한 최적의 용수공급 계획을 수립·지원하는 의사결정시스템과 관련 운영 기술이 필요하다.

이를 위해 K-water에서는 수계 내 각 댐의 건설 목적에 따라 개별적으로 방류량을 결정하던 기존의 공급방식을 수계 내 본류 주요 제어지점(control point)에서 상류 댐들의 수문상황 및 수계 용수수요를 고려해 여러 개의 댐을 연계하여 댐 방류량을 최적 배분하는 방식으로 변경하여 운영하고 있다. 또한, 앞서 언급한 하천의 수량·수질 및 용수수급 상황을 고려함으로써 하천과 저수지 운영 업무의 효율성을 제고할 수 있는 실시간 저수지운영 시스템 구축을 2011년까지 한강, 낙동강, 금강 및 섬진강 등 4대강 수계에 대해 완료할 예정이다.

구축되는 시스템은 유량예측, 저수지군 연계운영, 수질분석 모형으로 구성될 예정으로 강수예보 및 가뭄 시나리오를 활용한 하천유량 예측, 유역 내 용수수요량을 고려한 댐군 연계운영 방류량 결정, 댐 방류량에 따른 하천수질 영향 분석 등을 수행할 수 있다.

홍수 시 댐-보-하천의 통합 해석을 위한 홍수분석모형(COSFIM) 구축

최근 지구온난화, 하천 환경 변동 등 여건변화가 심화되고 있는 반면, 홍수조절용량 확보를 위한 신규댐 건설 등은 더욱 어려워지고 있는 실정이다. 따라서 기존댐-보-하천을 통합운영하여 홍수조절의 효율성을 높이고 유역단위의 물관리체계 기반을 마련하고자 전 수계에 댐-보-하천 통합 홍수분석시스템을 구축 완료하여 운영 중에 있다.

그리고 홍수조절에 따른 방류 및 승인 등의 업무를 지원하는 의사결정지원시스템(DSS)을 구축하여 홍수 시 각 유관기관 간의 유기적인 통합운영을 지원하고 있으며, 홍수분석 모의훈련 프로그램인 홍수분석 시뮬레이터를 개발하여 홍수조절시 홍수분석 실무자의 댐운영능력 향상을 도모하고 있다.

ICT기술을 기반으로 한 발전통합운영 체계구축

국내 최초로 구축된 발전통합운영시스템(Generation Integrated Operating System)은 K-water 물관리종합상황실에서 전국 9개 다목적댐의 발전, 변전 및 수문 설비를 원격 운영하는 것으로 해당 통합운영 시설은 발전기 37기, 변전기 9기, 수문설비 117문이 있다.

GIS 기반의 수문자료와 영상을 융합한 상시 물 재해 감시시스템 운영

상시 물 재해 감시시스템(Smart Eagle Eye, SEE)은 전국 댐, 하천 및 보의 실시간 수문자료와 영상을 융합하여 수위 급상승 등 돌발 상황에 신속하게 대처하기 위한 365일, 24시간 상시 물 재해 상황을 통합 모니터링 가능한 시스템이다.

이 시스템은 접경지역, 댐, 주요하천 및 보 등 총 180개소를 대상으로 심각·경계·주의 단계 등 알람을 등급별로 구분하고 접경 지역과 주요하천의 돌발 상황 발생 시 시스템에 의한 자동감지를 통해 GIS MAP과 연계하여 위치 및 재난정보 제공과 알람 등급에 따른 글자, 테두리 색상변경 등의 시각적 효과를 화면에 표출함으로써 사용자가 쉽게 인지할 수 있다. 또한 알람 발생 시 실시간으로 사이렌 및 음성으로 알람정보를 제공하고 경광등, SMS 등 알람 표출항목이 다원화되어 있어 신속한 상황대응이 가능하다.

각 관측소의 CCTV 영상은 수계별, 유역별, 지점별로 GIS MAP 위 관측소에 위치되어 영상 수에 관계없이 카메라 영상의 최고 해상도를 유지하고, 동시에 다수 영상의 확대·축소·이동을 할 수 있으며 알람 발생 시 전체 맵에서 단계적으로 해당지역으로 이동하여 해당 영상을 송출함으로써 상황을 즉시 인지할 수 있는 시스템이다.

수자원 정보화

수자원 정보관리

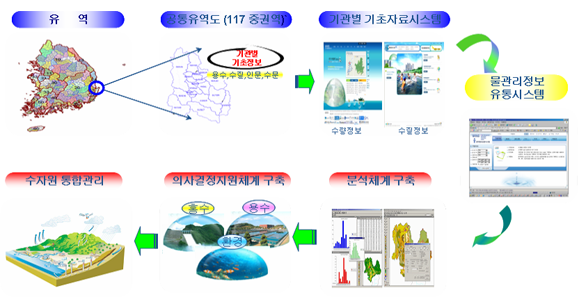

수자원정보관리 사업은 물관련 기관간 협의를 통해 구축한 공통유역도를 대상으로 기초자료를 수집하여 데이터베이스화하고 공유시스템에 의하여 각 기관별로 구축한 물관련 자료를 공동활용하여 각종 수문분석, 용수예측 등 분석단계를 거쳐 신속하고 합리적으로 치수관리, 이수관리, 환경관리 등을 하기 위한 정책결정지원시스템을 구축함으로서 상류에서 하류까지 물과 관련된 모든 자료를 통합관리하는 체계를 구축할 목적으로 추진되고 있다.

그동안 수자원정보는 국토해양부, 환경부, 농림수산식품부 등 각 부처에서 사용목적과 용도에 따라 개별적으로 수집·관리를 하였으며, 이로 인해 기관간 자료가 공유되지 않고 검색 및 활용이 불편하였다. 이에 물관리정보 공유와 정보제공창구 단일화의 필요성이 제기되어 수자원정보 관리를 추진하게 되었다.

기관별로 자료의 생성 및 관리단위를 통일시키기 위하여 하천을 중심으로 전국을 21개 대권역과 117개 중권역으로 구분한 공통유역도를 제작함으로서 수자원정보망의 기본틀을 마련하였으며, 이를 바탕으로 자료의 일관성 유지 및 공동활용을 촉진하기 위해 공통유역도 유역분할, 업무, 코드, 운영체계 등 4개 분야로 구성된 물관리정보 표준을 제정하였다.

이를 기반으로 국토해양부, 환경부 등 5개 부처 10개 물관련 기관에서 생성되는 자료를 온라인으로 공동활용할 수 있는 물관리정보유통시스템(WINS : Water Management Information Networking System)을 구축하여 수문, 기상, 공간정보 등 65종의 물관련 정보를 공유하고 있으며, 향후 OECD 및 GEOSS 등 국제 물관련 정보 유통체계 구축을 목표로 대상 기관 및 공동활용 항목을 확대·추진하고 있다.

또한, 물관련 기관을 대상으로 산재되어 있는 수자원정보를 과학적으로 수집, 생성, 가공, 분석하여 대국민 서비스를 목적으로 수자원관리종합정보시스템(WAMIS : Water Resources Management Information System)을 구축하여 운영하고 있다. 수문기상, 유역, 하천, 댐, 지하수, 수도 등 10개 분야 300여개의 다양한 기초자료와 GIS를 이용한 수자원단위지도를 제공하고 있으며, 전국 지자체별(256개 시군구)/수자원유역별(117개 유역)/하천별(국가 및 지방)로 물관련 정보를 검색할 수 있는 서비스를 운영하고 있다. 향후 수자원 관련분야의 모든 정보를 종합적이고 체계적으로 관리하는 것을 목표로 설정하여 기초자료관리시스템, 분석시스템 및 정책지원시스템의 3개 분야별로 세부시스템을 추진하고 있다.

하천지도전산화

국토해양부(한강홍수통제소)는 하천지도전산화 사업으로 하천관리지리정보시스템(RIMGIS : RIver Management Geopraphic Information System) 구축 및 운영, 홍수위험지도(Flood Inundation Map) 제작 사업을 추진하고 있다.

국가하천의 효율적인 관리와 하천정보의 체계적인 구축, 하천관리업무의 효율성 제고를 위해 하천관리지리정보시스템을 구축 운영하고 있으며, 하천기본계획보고서, 한국하천일람 등 다양한 기초자료를 제공하고 있다. 또한 지자체 및 관계부처에 홍수정보 제공을 위해 홍수시 예상되는 침수범위, 침수심 등을 표시한 홍수위험지도를 제작 배포함으로써 효율적인 방재대책 수립에 기여하고 있으며, 이로 인해 홍수시 인명 및 재산피해를 최소화할 수 있을 것으로 전망된다.

지하수 정보관리

하수 정보관리 사업은 조사 및 관측자료 등 지하수 정보를 체계적으로 관리 분석하고 국민에게 관련 정보를 제공함과 동시에, 지하수 정책 수립을 위한 기반을 구축함으로써 지하수에 대한 체계적인 이용과 보전·관리를 도모하고자 한다.

지하수 정보관리 사업은 1995년부터 시작되어 주요 데이터베이스 구축 및 자료관리를 위한 지하수정보관리시스템, 지방자치단체에서 행정처리시 사용하는 시군구행정종합정보(지역개발)시스템, 국가 지하수 관측망 시설물 관리 및 관측자료를 수신 분석하는 국가 지하수 관측망관리시스템, 지하수 기초조사 성과물을 관리하는 수문지질도 제작관리시스템 등이 개발되어 사용 중에 있다.

2003년 설치된 국가지하수정보센터(GIMS, National Groundwater Information Management and Service Center)에서는 홈페이지(www.gims.go.kr)를 통한 각종 지하수에 관한 일반정보 및 운영 중인 시스템을 통해 분석된 고급화된 정보를 서비스하고 있다.

또한, 2005년부터 시작된 국가지하수정보지도(IGIS, Integrated Groundwater Information Service System) 사업은 지하수 개발을 원하는 일반국민, 지하수 관리를 위한 지방자치단체 공무원, 지하수 개발업체 등이 활용할 수 있도록 전국의 지하수 수량수질 정보를 web GIS 기반으로 One stop 서비스 받을 수 있도록 함으로써, 지하수 정보관리가 단지 자료의 수집 및 관리 차원이 아니라 정책지원 및 실 수요자들이 바로 활용할 수 있는 단계로 발전되어 나가고 있다.

미래 물산업 육성 및 해외진출 활성화

물산업은 광의와 협의의 의미로 구분하여 정의할 수 있다. 협의의 물산업은 상하수도 서비스 산업 중심으로 정의되고, 광의로는 수자원 개발, 상하수도 서비스, 수력에너지 등의 이수, 홍수방어 등을 포함한 치수, 생태 및 수질관리 등 생태환경, 하천공간의 활용 등 친수 물순환 전체를 포괄하는 것으로 정의할 수 있다. 현재까지는 상하수도 서비스와 그와 관련된 연관산업, 즉 제조, 건설, 엔지니어링을 포함하는 산업군을 물산업으로 정의하는 것이 우세하다.

그러나, 물산업을 협의로 정의하고 상하수도 시장에 정책적 초점을 맞출 경우 기후변화 등으로 형성되는 새로운 사업기회를 상실할 수 있다. 인류의 물에 대한 니즈는 예전처럼 단순히 음용수 확보나 하수 처리 수준에 그치지 않는다. 물로 인해 보다 풍요롭고, 물의 재해로부터 안전하며, 물로부터 심미적 만족까지 얻기를 원하고 있는 것이다. 물산업은 물과 관련된 다양한 니즈를 충족시켜 줄 수 있도록 폭넓게 정의될 필요가 있다.

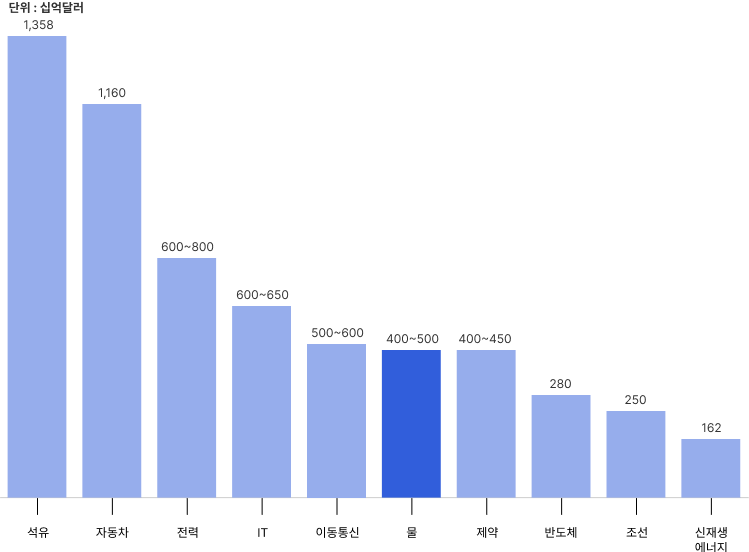

급성장하는 세계 물시장 - 통합물관리사업에 큰 기회

영국의 물전문 리서치 기관인 Global Water Intelligence는 상하수도 중심의 물산업 규모를 2007년 3,620억 달러, 2025년 8,650억 달러로 추정하고 있다. 이러한 규모는 반도체산업(2,800억달러)이나 조선산업(2,500억달러) 보다 크다.

OECD는 2025년을 기준으로 광의의 물산업인 통합물관리시장의 규모를 추정하였는데 물의 인프라 투자수요는 1조 37억 달러로 전기(2,410억 달러), 통신(1,710억 달러)을 능가하고 있다. Booz Allen Hamilton도 2030년까지 연평균 물 인프라 투자수요를 8,700억 달러로 전력 인프라 투자수요 3,600억 달러를 크게 상회하는 것으로 예측하고 있다.

세계의 물산업의 트렌드 - 통합화, 전문화, 기술혁신

세계 물산업의 세가지 메가 트렌드는 통합관리, 전문화, 기술혁신을 들 수 있다.

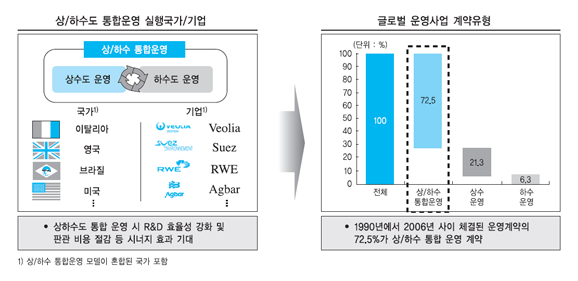

첫째, 통합화는 규모의 경제를 실현하기 위한 것으로 민간참여가 활발한 상하수도 분야는 사업지역의 광역화, M&A 등을 기반으로 한 사업자의 통합 또는 협력, 상하수도 통합관리의 형태로 나타나며, 수자원의 개발 및 관리 분야에서는 유역통합관리를 지향하고 있다. 영국의 경우 수법개정을 통해 198개의 상수도서비스, 1400개 하수도서비스, 29개 하천청(river authorities)을 10개 유역상하수도사업자(regional water authorities)로 통합하였다. 프랑스의 경우 소규모 지방자치단체를 Syndicate 등을 활용하여 통합함으로써, 36,000개의 수도사업 단위가 상수도의 경우 13,500개, 하수도의 경우 15,000개로 통합되어 운영되고 있다.

정부에 의한 통합과 더불어 주도기업에 의한 경영 통합현상도 뚜렷한 트렌드를 형성하고 있다. 예를 들어 프랑스의 경우 3개 기업이 전체 상하수도 서비스의 70%를 공급하고 있다. 이와 더불어 물분야의 주도기업들은 시장진입, 기술력 확보를 위해 적극적으로 M&A 전략을 구사하고 있다. 또한 범위의 경제를 기반으로 하나의 사업자가 동일한 지역의 상수도와 하수도를 통합관리하는 경향을 보이고 있다. 상하수도 운영사업의 계약유형을 기준으로 분류하면 전체 계약건수의 약 72.5%가 상하수도 통합운영계약이다. 기후변화는 통합 물관리 분야를 새로운 성장시장으로 형성시키고 있다.

정부에 의한 통합과 더불어 주도기업에 의한 경영 통합현상도 뚜렷한 트렌드를 형성하고 있다. 예를 들어 프랑스의 경우 3개 기업이 전체 상하수도 서비스의 70%를 공급하고 있다. 이와 더불어 물분야의 주도기업들은 시장진입, 기술력 확보를 위해 적극적으로 M&A 전략을 구사하고 있다. 또한 범위의 경제를 기반으로 하나의 사업자가 동일한 지역의 상수도와 하수도를 통합관리하는 경향을 보이고 있다. 상하수도 운영사업의 계약유형을 기준으로 분류하면 전체 계약건수의 약 72.5%가 상하수도 통합운영계약이다. 기후변화는 통합 물관리 분야를 새로운 성장시장으로 형성시키고 있다.

가장 급진적인 민영화를 선택한 영국의 경우에도 경제적 규제기구인 OFWAT를 통해 매 5년마다 요금수준을 엄격하게 재설정하고, 사업자간 성과비교의 가능성을 유지하기 위해 물기업간 M&A를 철저히 통제하고 있다. 이스라엘, 싱가포르 등은 국가소유의 공기업을 활용하여 제조, 부품, 소재 등 물산업 연관산업을 육성해가고 있다. 즉, 물산업의 특성은 정부가 상당한 수준의 통제권을 보유하되, 부족한 투자자본을 조달하기 위해 또는 전략적으로 물산업을 육성하기 위해 민간의 참여와 전문화를 활발하게 유도하고 있는 것이다.

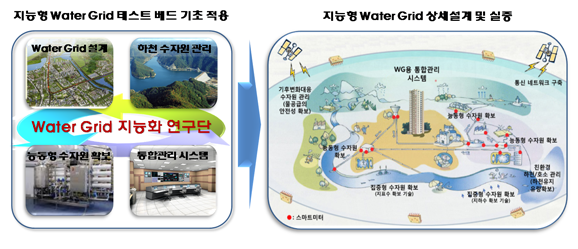

셋째, 기술의 혁신은 막(membrane)을 기반으로 하는 수처리 기술혁신과 IT를 활용한 물공급의 Smart化를 들 수 있다. 현재의 수처리는 상수도에서는 응집-침전-여과 등 물리화학적 공정, 하수도에서는 미생물 등을 활용한 생물화학적 공정이 주류를 이루고 있다. 최근에는 MF, UF, NF, RO 등 다양한 막이 개발되어 상수, 하폐수처리, 해수담수화에 두루 활용되고 있으며, 막의 제조비용도 빠르게 낮아지고 있어 기존의 전통적 수처리 방식을 대체해갈 가능성이 높다.

이와 더불어, IT를 기반으로 물산업 인프라의 Smart화가 진행되고 있다. 수요자와 공급자간의 쌍방향 정보교류를 통해 물을 최대한 활용하고, 깨끗한 수질을 유지하며, 가뭄·홍수 등 재해에 대응하는 최적 통합수자원관리를 기술적으로 지원하는 것이다. 물산업 인프라의 Smart화는 초기 단계로 IBM, EU 등의 적극적인 투자를 통해 새로운 사업군을 형성해가고 있다. 그러나 우리나라의 주요한 표적시장인 동남아시아, 중국, 남미, 동유럽은 기존의 물관련 인프라가 적용되는 시장이며, 많은 경우 첨단기술 역시 전통기술의 기반 위에서 더욱 경쟁력을 발휘할 수 있으므로 전통기술에 대한 지속적인 투자와 경쟁력 있는 기업의 육성도 필수적이다.

선도국가의 물산업 전략 - 민관협력

선도국가들은 물산업을 전략산업으로 육성하기 위해 물산업 클러스터의 구축, 선도사업(Flagship Project) 수행, 해외시장 개척지원 등의 정책을 추진해 오고 있다. 특히, 이스라엘, 싱가포르, 일본 등 새롭게 물산업 강국으로 부상하고 있는 나라들은 보다 적극적인 산업정책을 구사하고 있다.

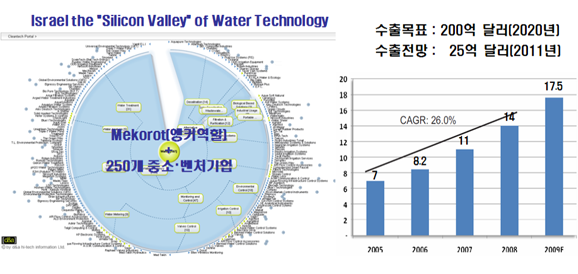

현재 전세계적으로 10개 내외의 물산업 클러스터가 존재하는데 대표적인 사례가 이스라엘과 싱가포르이다. 이스라엘은 수자원공사인 Mekorot이 산하에 Mekorot Watech을 설립하여 물관련 제조·건설기업과 적극적으로 협업함으로써 2005년 이후 연평균 26%의 수출증가를 실현하고 있으며, 2020년 200억 달러의 수출을 목표로 하고 있다.

말레이시아에 수원의 50% 이상을 의존하는 싱가포르는 정부 산하의 수자원공사(PUB)를 통해 수원의 독립성 확보를 위해 NEWater 등 다양한 최첨단 프로젝트를 수행해 오고 있다. 또한, 이러한 프로젝트에 자국 업체들을 참여시키고, 물산업 클러스터를 조성하여 외국계 기업을 유치함으로써 물산업 강국으로 도약하고 있다.

이들 국가의 특징은 선도사업을 통해 자국의 물산업과 기술을 Brand化하고 있다는 점이다. 이스라엘의 NEWTech, 싱가포르의 NEWater가 대표적이다. 각국 정부의 물산업 해외진출 전략에 있어 민관협력이 중요한 부분을 차지하고 있다.

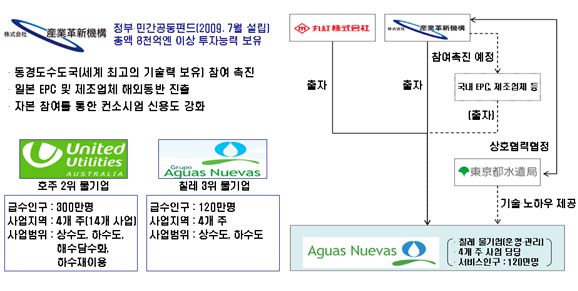

일본의 경우 경제산업성 산하에 산업혁신기구를 설립하고 정부펀드를 조성한 후 해외 물기업 M&A의 직접 투자자로 참여함으로써 단시간 내에 해외 물시장에 성공적으로 진출하고 있다. 2010년 이미 호주 2위 물기업인 United Utilities, 칠레의 3위 물기업인 Aguas Nuevas를 인수하여 해외 물시장에서의 거점을 마련한 것이다.

이러한 정부 주도의 전략은 자국 민간기업들의 해외 물시장 진입장벽을 크게 낮추어 준다. 또한, 동경도수도국, 민간제조기업 등 자국의 강점 분야의 해외 동반진출을 통해 국가 차원의 물산업 부가가치를 극대화할 수 있다는 장점이 있다.

국내 물산업 현황 - 낙후된 산업구조, 건설·제조 중심

2007년 기준으로 국내 상하수도산업 시장규모는 12.6조원으로 세계 8위 수준이다. 상하수도서비스 부문이 85%를 차지하고 있으나, 세계 시장점유율은 2.1%에 불과하다. 더욱이 우리나라 상하수도는 2006년을 기점으로 건설시대에서 유지관리시대로 전환되어 시장규모가 갈수록 줄어들 전망이다.

우리나라 수도산업의 주요한 문제점으로는 규모의 영세성, 지방자치단체에 의한 직접경영, 낮은 요금수준으로 인한 재투자재원의 미확보 등이 지적되어 왔다. 산업적 관점에서 국내 물산업을 조망해 보면 세계 최고 수준의 건설능력을 보유하고 있어, 주로 수자원 인프라와 해수담수화 플랜트 위주로 세계 시장에 진출해 왔으며, 운영관리 부문의 참여실적은 전무한 형편이다. 예를 들어 2009년 국내 건설업체들은 491억 달러의 수주실적을 기록하여 우리나라의 주력 수출업종인 조선(410억 달러), 자동차(347억 달러), 반도체(328억 달러)를 능가하고 있다.

두산중공업은 해수담수화 플랜트 세계 1위 기업으로 해외 물시장 진출을 견인하고 있다. 우리나라는 수자원의 계절적, 지역적 편중과 심한 변동성 등 불리한 여건으로 인해 수자원 개발과 관리분야에서 고도의 경험을 축적해 왔는데, 4대강 살리기 사업을 통해 통합수자원관리 및 친수공간 개발 분야에서도 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

주요 기업의 해외 물시장 진출현황

| 구 분 | 진출분야 | 사업현황 |

|---|---|---|

| 한국수자원공사(K-water) | · 조사, 설계, 감리, F/S · 운영관리 등 |

· 완료: 18개국 30개 사업(357억원) · 진행: 12개국 14개 사업(8,085억원) |

| 삼 성(삼성ENG, 삼성물산등) | · 하 · 폐수 설비, 해수담수 | · 호주, 아랍에미리트 등에서 활동 |

| 코오롱 | · 하수설비 | · 리비아 하수처리 공사 수주(1.700억원)등 |

| 두산중공업 | · 담수화 플랜트 | · 담수화 부문 세계 선두 기업으로 부상 |

| 현 대(현대중공업, 현대건설등) | · 발전 및 담수화 플랜트 | · 바레인, 사우디아라비아, 인도네시아 등 활동 |

세계 물산업에 있어서 건설·제조분야 국내 기업의 시장경쟁력은 이미 검증되었고, 조사 및 운영관리 부문에서도 한국수자원공사 등을 중심으로 1990년대 초반부터 해외사업에 진출해 왔다. 최근 들어서는 파키스탄의 Patrind 수력개발사업(339백만 달러), 인도네시아 Bali 상수도건설사업 (216백만 달러) 등 투자사업도 본격화되고 있다.

그러나 우리나라 물산업의 현실은 많은 개별기업이 세계적인 기술과 경쟁력을 갖추고 있으나, 관련기업간 협력에 의한 해외진출은 초보적 수준이다. 그간의 해외진출이 단순시공분야에 집중되어 왔고, 제조·건설·운영관리 등을 포괄하는 Total Service 제공은 미흡한 실정이다.

반면, 전력산업이나 에너지산업의 경우에는 해외시장 진출의 활성화를 위하여 관련 기업간 해외진출 메커니즘이 구축되어 있어 많은 성과를 거두고 있다. 전력산업의 경우 공기업인 한국전력 주도로 민간기업과 컨소시엄을 구성하여 UAE 원전 프로젝트를 수주(400억 달러)하는 등 해외진출로 국부를 창출하고 있다.

국내 물산업 육성과 해외진출 방안

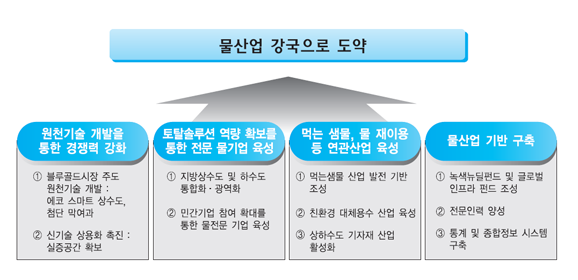

정부는 2010년 10월 제 9차 녹색성장위원회를 개최하고 첨단 막여과, 스마트 상수도 등 물산업 핵심기술 개발, 전문 물기업 육성, 물산업 해외진출 기반 구축 등을 주요 내용으로 하는‘물산업육성 전략’을 발표했다. 정부의 물산업 육성전략은 2020년까지 8개의 세계적인 물기업을 육성하고 3만 7000개의 일자리를 만들어 세계 물산업 강국으로 도약한다는 목표아래 4개 핵심전략으로 구성되어 있다.

우선 원천기술 개발의 경우, 정부는 블루골드 시장을 주도할 유망 첨단 기술을 실용화해 해외시장에서의 기술경쟁력을 확보할 방침이다. IT기반의 지능형 물 생산·공급시스템을 개발, 국제적 상하수도 기술을 선도하고, 향후 고도 수처리에 필요한 첨단소재 막 공정 및 운영관리 기술 등을 개발한다.

이를 위해 국토해양부는 2012년까지 대규모 해수담수화 개발기술 확보를 위한 해수담수화 플랜트 사업단을 운영할 계획이다. 향후 해수담수화 시장의 60%를 차지할 역삼투압 방식에 대한 기술개발을 위해 2006년부터 국토해양부 R&D사업(총 1천 529억 원)으로 역삼투압 플랜트의 핵심소재 개발이 진행 중이며 16인치 분리막을 세계 3번째로 상용화해 호주에 수출한 바 있다.

이 외에도 기술개발과 실증 경험(reference) 확보를 동시에 추진할 수 있는 실증공간(Testbed)을 구축해 적극 활용할 방침이며, 물산업 육성 지원을 위한 국내외 기업 및 연구기관, 인력양성기관을 연계하는 물산업 클러스터를 조성한다. 특히, 인천·대전·부산·상주 등에 설치된 물산업 관련 인프라 시설을 실증공간으로 적극 활용할 계획이며, 이에 따라 개발된 물 분야 우수기술의 상업화, 창업지원, 인력개발, 마케팅 및 해외사업 진출에 집중적인 지원이 가능해질전망이다.

토탈솔루션 능력을 보유한 물 전문기업을 육성하기 위해 정부는 164개 시·군별로 운영되는 지방상수도를 2020년까지 39개 권역으로 통합한다. 상수도 사업을 권역별로 통합화·광역화해 공기업 등에 위탁함으로써 물기업의 전문경영능력과 토탈솔루션 역량을 강화하고 유역 단위의 상하수도 사업으로 해외진출 기반을 확보할 계획이다. 이와 함께 현재 하수처리장별로 민간기업에 위탁관리하고 있는 하수도사업을 유역단위로 통합, 전문 민간기업이 위탁 운영하게 함으로써 경쟁력 있는 전문 물기업을 육성할 예정이다.

먹는샘물 산업발전을 위해 다양한 샘물자원을 발굴하고 먹는샘물의 홍보와 수출에도 박차를 가하기로 했다. 특히 물 재이용산업 육성을 위해 하·폐수 처리수 재이용업 등을 신설하고, 재정투자를 확충하는 한편 물 재이용 의무화대상 건물을 확대, 물 재이용과 관련된 내수시장을 키워나갈 예정이다. 또 상하수도 기자재 품질기준을 강화하고 수도기자재 위생안전기준 인증제 실시, 국가간 상호인증 등을 통해 기자재 산업의 해외진출을 지원할 계획이다.

또한, 물 산업의 해외진출과 관련, 세계 물시장 세분화와 지역별 시장분석을 통해 맞춤형 해외 진출 전략을 추진하고, 대규모 건설, 플랜트, 자원개발과 물산업을 연계하는 방안도 병행하기로 했다. 투자자본 확보, 전문인력 양성, 통계 및 종합 정보 시스템 구축 등으로 물산업 해외진출을 위한 기반을 구축하고 국내 물 기업의 해외사업 수주 역량 강화 및 전략 국가와의 물산업 협력 파트너십을 추진한다.

물산업 투자에 필요한 자본 조달을 위해서는 글로벌인프라펀드 및 녹색펀드를 조성하여 자금 지원을 활성화할 계획이다. 현재 해외건설 분야에서 2개 펀드 4천억원이 조성 중인 글로벌인프라 펀드를 확대하여 향후 2조원 규모로 조성할 예정이다. 특히, 기존의 국내 민간금융기관 보증에 대해 해당국 금융기관 추가 보증을 제공하는 복(複)보증 구조를 국책 금융기관 직접 보증으로 전환하고 물 분야 무상원조 지원 규모 확대 및 운영관리·기술전수 등을 위한 사업비를 지원해 시장 점유율을 확대할 방침이다 민·관 파트너십(PPP, Public-Private Partnership) 활성화를 통해 수주경쟁력을 강화하고, 국토해양부, 환경부 등 중앙정부와 K-water, 환경공단 등 물전문기관, 기업, 전문가, 지원기관, 관련협회 등으로 구성된‘물산업 해외진출협의회’를 구축·운영하여 물산업 해외진출을 체계적으로 지원할 계획이다.

이 외에도 2015년‘세계 물포럼’유치를 위해서 국제사회에서 물 관련 새로운 이슈를 한국이 선점하고 리드함과 동시에 물관련 분야에서‘물과 녹색성장(Water and Green Growth)’구현을 위한 정책제안 및 실행방안(Action Plan)이 담긴 중장기 로드맵의 구축을 추진 중에 있다.